2025年7月5日,“锦绣黔程”暑期社会实践团队怀揣着对乡土艺术的热爱与传承的使命,踏上了六盘水野玉海这片充满人文魅力的土地,开展以 "传承农民画,挖掘当地人文特点" 为核心的暑期社会实践活动。团队成员们在实践中感受农民画的独特魅力,助力传统文化的传承与发展。

活动开始前,武汉晴川学院商学院“锦绣黔程”暑期社会实践指导老师吴胜锋、翟婷老师组织开展了第一次全体大会,将此次实践活动传承中华文化的主旨和精神,活动前期安排和准备等传达给同学们。

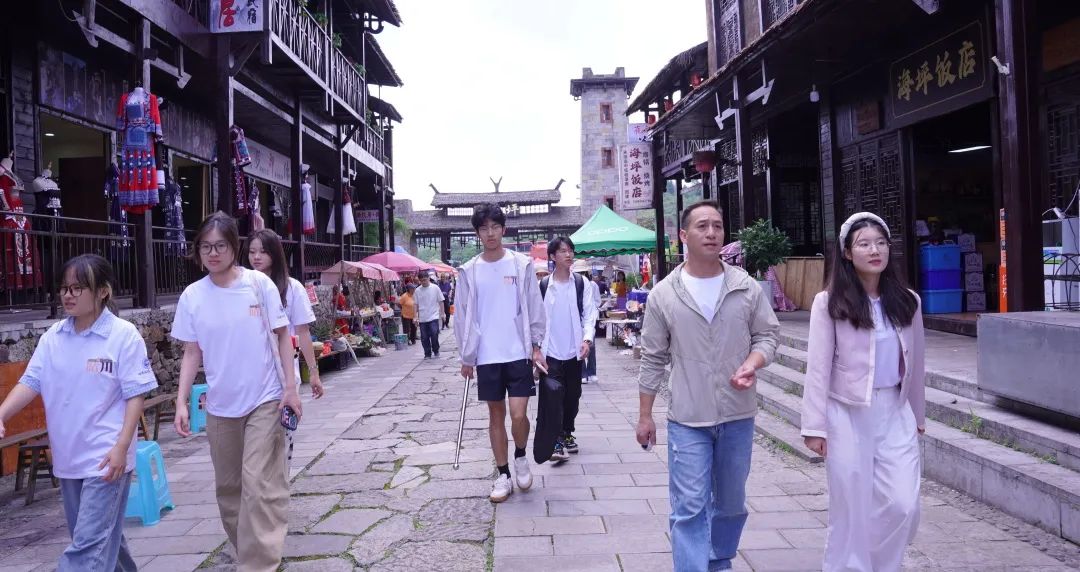

会议结束之后,当地的文旅宣传大使带着团队一行人详细学习和体验了当地的特色文化和精神,为团队后期宣传和弘扬中华文化传统提供了一定的帮助和理论基础。

实践团队成员们走进彝族风情街,青石板路的温度还没散尽,非遗传承店铺里的水城农民画就撞进了眼帘 —— 这才是此行的 "主角"。出生于六盘水的文旅宣传大使告诉我们,农民画不用透视,是要把心里的感情和事物 "全" 画出来,农民画是天上的云、是地上的粮、是屋里的人、是墙挂的布,是一幅画里彝家人眼里 "完整的生活"。我们凑近看那线条,粗犷却有力,像彝家汉子劈柴的斧头痕;色彩浓得化不开,紫是山间的龙胆草,黄是田里的向日葵,蓝是染缸里的靛蓝 —— 原来每一种颜色,都是大地馈赠给彝家人的礼物颜料。

隔壁的扎染、蜡染店铺,更让我们摸到了农民画的 "肌理"。蜡刀在布上划出的弧线,和农民画里连绵不断的山的轮廓如出一辙;而扎染时打结的松紧,则决定了图案的虚实,而画里的留白则表现的是天空中的洁白的云雾。根据宣传大使介绍,我们实践团队也学习到了:很多农民画的图案,最初就来自蜡染的 "冰纹" 和扎染的 "晕染",布料上的偶然,则成了画纸上的必然。这同时也证明了在多元,包容,炫丽的非遗民族文化中,原来文化的连接是这么简单。

在彝馨花谷,老师也穿上了炫彩的彝族特色文化瑰宝——彝族服饰,简直宛如"立体的农民画",和团队成员们一同感受彝族的文化魅力。只见衣身上的黑白几何纹,则是画里常出现的乡间小径的 "山与路";袖口的太阳纹,则代表着广场神柱上的精神图腾象征;而银饰头饰上的纹样,像极了画中彝家姑娘戴的银冠。

这一天,实践团队员们从农民画里,不仅摸到了蜡染的纹路与农民画的山水中多元民族文化的链接,更感受到了彝族服饰上和花谷春风中农民画的“具体化”和“立体化”。原来这抹土黄的乡土色彩,早就把彝族的历史、技艺、生活,都酿成了可以触摸和感受的故事及精神。队员们拍下画里的云、拍下布上的纹、拍下衣上的线,不断进行宣传和弘扬,我们新青年实践团队的这段记录与传承,正是“农家画”在新时代的血脉延续,也是其传承路径的创新探索。